|

|

|

|

|

|

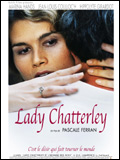

Une première heure impeccable, servie par une Marina Hands au meilleur de son jeu, intransigeante et insensible à elle-même, noyée consentante dans la convention sociale, ouvre le nouveau film de Pascale Ferran, annoncé à grands renforts de média comme la transposition la plus fidèle de l'œuvre scandale de D.H. Lawrence, Lady Chatterley et l'homme des bois : Constance, le front en sueur, le visage livide, résiste à la vision de son garde-chasse torse nu au lavoir, qui éveille en cette épouse de paraplégique impuissant (Hippolyte Girardot, inutile) des désirs qu'elle niait dans une impassibilité souveraine; peu à peu, l'héroïne pèle les couches d'embourgeoisement successives qui l'étouffent pour aller à la découverte de son propre corps, à l'image de la scène admirable du coucher : sensuelle malgré sa position, la jeune femme s'effeuille consciencieusement face au miroir pour ne plus livrer à ses yeux troublés que la nature superbe de son anatomie. Ses robes accusent alors des couleurs rouges de plus en plus foncées, au fur et à mesure qu'elle s'enfonce dans les bois et dans la réalisation de son désir, elles s'approprient les hontes éducationnelles que Constance évacue en se déshabillant, révélant petit à petit sa peau laiteuse au fil des saison et sa liberté retrouvée. Seulement voilà : si l'homme des bois faisait illusion, bougon et torse nu, jusqu'à la première ruade entre les cuisses de la belle sur le plancher rustre de sa cabane, la réalité reprend vite ses droits quand Jean-Louis Coulloc'h, hybride entre Marlon Brando sur le retour et Daniel Napoléon Mesguish, cherche à exprimer ses sentiments. Un premier échange ridicule entre Constance et Parkin suffit à dégonfler la poupée bourgeoise qui se pare mystérieusement des traits d'Amélie Poulain pour sombrer, scène après scène, dans la caricature la plus insupportable (la scène finale est navrante). Mal servi par son casting, Lady Chatterley abdique lentement dans l'aveu de ses références scénaristiques évidentes : de la silhouette splendide de Marina Hands, la main sur sa robe tandis qu'elle parcourt la campagne, rappelant furieusement la Nicole Kidman fiévreuse de "Portrait of a Lady" au corps lourd de Coulloc'h entre les planches de sa maison en bois, à l'image (hélas moins) sensuelle de Harvey Keitel dans "The piano", Pascale Ferran succombe à son inconscient cinématographique. Lorsque survient le film super 8 des vacances de Constance sur la Côte d'azur, le doute s'envole définitivement : on se souvient trop bien des audaces de Jane Campion dans la transposition du chef d'œuvre de Henry James pour en accepter la coïncidence. Restent quelques plans de nature superbes et la naïve possibilité que le sommeil de Constance au début du film, dans la solitude coupable de sa demeure frigide, n'ait ouvert par quelque image onirique dans l'esprit de la réalisatrice l'accès vers une sexualité utopique symbolisée par la seconde partie, un paradis écologique où le discours a moins d'importance que les corps qui savent garder malgré le fiasco leur beauté originelle dans les scènes d'amour.

|

|